Крым с кормы стрелял в коня

УÑ

одили Ð¼Ñ Ð¸Ð· ÐÑÑма

СÑеди дÑма и огнÑ.

Я Ñ ÐºÐ¾ÑÐ¼Ñ Ð²ÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð¼Ð¸Ð¼Ð¾

Ð Ñвоего ÑÑÑелÑл конÑ.

Рон плÑл, изнемогаÑ,

Ðа вÑÑÐ¾ÐºÐ¾Ñ ÐºÐ¾Ñмой,

ÐÑÑ Ð½Ðµ веÑÑ, вÑÑ Ð½Ðµ знаÑ,

ЧÑо пÑоÑаеÑÑÑ Ñо мной.

СколÑко Ñаз одной могилÑ

Ðжидали Ð¼Ñ Ð² боÑ.

ÐÐ¾Ð½Ñ Ð²ÑÑ Ð¿Ð»Ñл, ÑеÑÑÑ ÑилÑ,

ÐеÑÑ Ð² пÑеданноÑÑÑ Ð¼Ð¾Ñ.

Ðой денÑик ÑÑÑелÑл не мимо –

ÐокÑаÑнела ÑÑÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ð°â¦

УÑ

одÑÑий беÑег ÐÑÑма

Я запомнил навÑегда.

Реклама

ÐÑо Ñамое извеÑÑное ÑÑÐ¸Ñ Ð¾ÑвоÑение одного из лÑÑÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑов пеÑвой Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ ÑмигÑаÑии ÐÐ¸ÐºÐ¾Ð»Ð°Ñ Ð¢ÑÑовеÑова, Ñей Ð´ÐµÐ½Ñ ÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ÑмеÑаеÑÑÑ ÑегоднÑ. Ðа памÑÑÑ ÑÑÐ°Ð·Ñ Ð¿ÑÐ¸Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑик ÐÑÑÑенÑов в иÑполнении ÐÑÑоÑкого в ÑилÑме “СлÑжили два ÑоваÑиÑа”, его пÑоÑание Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐµÐ¼.

ÐмиÑÑий ÐелÑкин “ÐÐµÐ»Ð°Ñ Ð Ð¾ÑÑиÑ. ÐÑÑ

од”. 1992-1994 гг.

Ðа поÑледним паÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð¼ ÐÑангелÑ, на коÑоÑом оÑплÑвал из СеваÑÑÐ¾Ð¿Ð¾Ð»Ñ ÑаненÑй ТÑÑовеÑов вмеÑÑе Ñ ÑÑÑÑÑами дÑÑÐ³Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð² и оÑиÑеÑов, Ñакже бÑоÑилиÑÑ Ð² Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð¸, не в ÑÐ¸Ð»Ð°Ñ ÑаÑÑÑаÑÑÑÑ Ñо Ñвоими Ñ Ð¾Ð·Ñевами. Ð Ñе Ñакже ÑÑÑелÑли в ÑÐ²Ð¾Ð¸Ñ ÑеÑвеÑÐ¾Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð´ÑÑзей, не вÑнеÑÑ ÑÑо ÑÑÑаÑное зÑелиÑе.

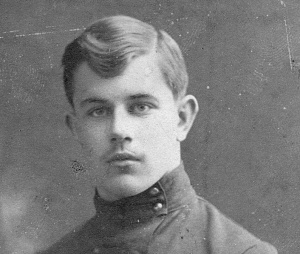

ТÑÑовеÑÐ¾Ð²Ñ Ñогда бÑло вÑего 20. Ðн Ñже пÑоÑел ÐÑажданÑкÑÑ Ð¸ ÐеÑвÑÑ ÐиÑовÑÑ (позже пÑÐ¾Ð¹Ð´ÐµÑ Ð¸ ÐÑоÑÑÑ ÐиÑовÑÑ), полÑÑил ÑеÑÑÑе ÑанениÑ, ÑÑал ÐавалеÑом ÐеоÑгиевÑкой медали 4-ой ÑÑепени, Св. ÐÐ½Ð½Ñ 4-ой ÑÑепени “Ðа Ñ ÑабÑоÑÑÑ” и нагÑажден дÑÑгими боевÑми оÑденами… Ðн Ð¶ÐµÐ½Ð°Ñ Ð½Ð° медÑеÑÑÑе кÑÑмÑкого гоÑпиÑÐ°Ð»Ñ Ð®Ð»Ð¸Ð¸ ÐÑековой, коÑоÑÐ°Ñ Ð¶Ð´ÐµÑ Ñебенка. Ðн оÑÐµÐ½Ñ Ð²ÐµÑÐ¸Ñ Ð² ÑкоÑое возвÑаÑение на ÑодинÑ, но ÑÑого не ÑлÑÑиÑÑÑ Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°. РРоÑÑии о поÑÑе ÑзнаÑÑ ÑолÑко поÑле пеÑеÑÑÑойки, Ñогда к Ð½ÐµÐ¼Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð´ÐµÑ Ð½Ð°ÑÑоÑÑÐ°Ñ Ñлава, но Ñамого ТÑÑовеÑова Ñже давно не бÑÐ´ÐµÑ Ð² живÑÑ .

Рв ÑмигÑаÑии он пÑÐ¾Ð¹Ð´ÐµÑ ÑÑандаÑÑнÑй ÑнизиÑелÑнÑй пÑÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ñ

изгнанников, бÑÐ´ÐµÑ ÑабоÑаÑÑ Ð³ÑÑзÑиком, мÑкомолом, леÑоÑÑбом.

“СÑой, не боиÑÑ!” – его лÑбимое Ñ ÑноÑÑи вÑÑажение.

УÑÑÑоивÑиÑÑ Ð² паÑижÑкий банк, он по ноÑам бÑÐ´ÐµÑ Ð¿ÑодолжаÑÑ ÑазгÑÑжаÑÑ Ð²Ð°Ð³Ð¾Ð½Ñ, но, Ñем не менее, наÑ

одиÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð»ÐµÐºÑий в СоÑбонне. Ðн бÑл одаÑен оÑÐµÐ½Ñ Ñедкой ÑпоÑобноÑÑÑÑ Ñвободно и легко пиÑаÑÑ â ÑÑо оÑмеÑали вÑе, в Ñом ÑиÑле и ÐÑнин, ÑенивÑий ТÑÑовеÑова, как поÑÑа. Ð 1928-м вÑÑла его пеÑÐ²Ð°Ñ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð° “ÐÑÑÑ”, но абÑолÑÑно не ÑÑеÑлавнÑй и оÑÐµÐ½Ñ Ð¸ÑкÑенний, вÑе Ñвои поÑледÑÑÑие ÑбоÑники Ðиколай бÑÐ´ÐµÑ Ð½Ð°Ð·ÑваÑÑ Ð¿ÑоÑÑо ⠓СÑиÑ

и”.

23 ÑенÑÑбÑÑ 1972 года “ÐбÑеÑÑво ÑевниÑелей ÑÑÑÑкой военной ÑÑаÑинє Ñ Ð³Ð»Ñбоким пÑиÑкоÑбием извеÑÑило о конÑине одного из оÑноваÑелей обÑеÑÑва, подÑеÑаÑла Ðейб-гваÑдии ÐÑаманÑкого Ðго ÐмпеÑаÑоÑÑкого ÐÑÑоÑеÑÑва наÑледника ÑеÑаÑевиÑа полка ÐÐ¸ÐºÐ¾Ð»Ð°Ñ ÐиколаевиÑа ТÑÑовеÑова, ÑаланÑливого поÑÑа и доблеÑÑного воина.

ÐоÑ

оÑонили его на ÑÑÑÑком кладбиÑе в СенÑ-ÐеневÑев-де-ÐÑа ÑÑдом Ñ Ð¼Ð¾Ð³Ð¸Ð»Ð°Ð¼Ð¸ однополÑан ÐÑаманÑкого полка.

ÐдÑавÑÑвÑй, гоÑÑÐºÐ°Ñ ÑадоÑÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð²ÑаÑа,

ÐозвÑаÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð½Ðµ, наконеÑ,

ÐÑа ÑÑепÑ, ÑÑа Ð´Ð¸ÐºÐ°Ñ Ð¼ÑÑа,

ÐадÑÑманивÑий ÑеÑдÑе ÑебÑеÑ.

Ðа обложке поÑледнего пÑижизненного ÑбоÑника ÑÑÐ¸Ñ Ð¾Ð² ТÑÑовеÑова изобÑажен вÑе ÑÐ¾Ñ Ð¶Ðµ ÑабÑÐµÑ â ÑкÑомнÑй ÑиÑеневÑй ÑвеÑок, донÑÐºÐ°Ñ ÑÑавка Ñ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ð²ÑоÑимÑм Ð·Ð°Ð¿Ð°Ñ Ð¾Ð¼ ÑолнеÑнÑÑ ÑÑепей, ÑÑавÑий Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ñимволом оÑÑавленной РодинÑ.

СÑÐ°Ñ Ð¡Ð°Ð´Ð°Ð»ÑÑкий

Источник

В Крыму жестоко убивают лошадей на колбасу

То, что происходит на частной бойне в Бахчисарае, не покажут даже в самом страшном кино. Здесь повсюду разбросаны лошадиные гривы, копыта и внутренности. А крови животных в округе вылито столько, что она уже не впитывается в землю, а просто стоит лужами. Конокрады гонят сюда животных со всего Крыма на смерть. Под нож идут любимцы семей, лошади, возвращающие к жизни детей, больных ДЦП, и даже беременные кобылы

400 КГ ДОБРОТЫ ПОД НОЖ

За последние несколько месяцев в Крыму было украдено около 50 лошадей, за прошедший год — 200. Такие цифры назвали заводчики, которые приехали в минувший вторник на частную бойню в Бахчисарае из Алушты, Ялты, Алупки, Севастополя, Байчисарайского, Белогорского и Симферопольского районов. Всего их собралось около 30 человек. Объединиться людей заставило общее горе — кража и убийство их любимцев. Лошадей уводят из загонов, заманивают в грузовики и увозят или просто стреляют на поле, где и разделывают туши. “Ну как можно убить лошадь? Она же наивна и доверчива, как ребенок, — недоумевает Вероника Глухова из Севастополя. — Это же просто 400 килограммов доброты”.

По словам коневодов, милиция за такие дела берется неохотно, так как выследить конокрада сложно. Поэтому владельцы лошадей решили расследовать это дело сами и факты предоставить правоохранителям. Три дня и три ночи они шли по следам лошадей, уведенных из Алушты, опрашивали по дороге людей и таким образом вышли на частную бойню в Бахчисарае. У местных жителей следопыты узнали, что ее хозяин действительно занимается забоем лошадей. Вот только делает он это в темное время суток. “Люди говорили, что по ночам они слышат топот копыт под окнами, — рассказывает пострадавший коневод из Алушты Вячеслав Пицын. По его словам, ночью лошадей убивают, а утром мясо уже реализуется.

“Меня поражает жестокость этих людей. У нас была лошадка, травмированная на одну ногу, и мы держали ее как матку. На момент, когда ее угнали, она была жеребая. Ее гнали из Алушты в Бахчисарай практически на трех ногах, с громадным брюхом, — продолжает Пицын. — Люди, которых мы опрашивали, рассказывали, что видели ее, с трудом идущую на перевале, всю в пене. С ней гнали еще двух жеребят — всех их пустили здесь под нож”. В поисках лошадей Вячеславу помогала Любовь Панич, сотрудница детского иппотерапевтического центра “Поводья жизни”, у которой в прошлом году были украдены специально обученные для работы с больными ДЦП детьми лошади. “Наши кони были уникальны, они лечили детей, у нас была масса положительных результатов. Но ни конокрадов, ни убийц на бойне это не остановило, — рассказывает женщина. — В прошлом году я тоже шла по следу, но не дошла до бойни буквально 300 метров, так как потеряла след”.

ГОСУДАРСТВО У НАС ТАКОЕ

Боясь, что милиция даст задний ход, коневоды привезли на бойню журналистов. От присутствия здесь в жилах стынет кровь. Бойня имеет вид большого гаража, обнесенного высоким забором. Возле нее стоят две грузовые машины, предназначенные для перевозки животных. Пока мы обследуем местность, заглядываем в бочки с кровью, прицепы с внутренностями, стоящие рядом с домом, ветер гонит по улице клочья гривы, тут же мы находим копыта.

Неожиданно ворота распахиваются, появляется женщина с цепью в руках, на которой она ведет собаку, и идет к нам. “Что вам нужно? Зачем вы опять приехали?”, — спрашивает она коневодов. В ответ поднимается гул проклятий и обвинений. Женщина пытается оправдаться и говорит, что этот бизнес принадлежит ее брату. Потом она начинает заговариваться, путаться в пояснениях, в итоге заявляет, что ее брат “бьет только крупнорогатый скот”, который привозит с Украины. Когда ей показывают конское копыто, вдруг восклицает, что недавно “с материка” были привезены пять лошадей. Такая новость заводит людей, они требуют, чтобы вышел хозяин бойни, — хотят посмотреть в лицо тому, кто убивает ворованных коней. На это следует ответ: “Все государство ворованное покупает и продает, что вы к нам пристали”.

КЛАДБИЩЕ В ПОЛЕ

Дальше мы отправляется на свалку, куда свозят останки животных с бойни. Буквально в километре от Бахчисарая посреди поля разбросаны копыта, внутренности лошадей, которые кто-то недавно хотел сжечь, но не сумел — свежие кости плохо горят. Коневоды говорят, что этим останкам максимум два месяца. Но самое страшное — это трупы еще не родившихся жеребят. Женщинам при их виде становится плохо, мужчины сжимают кулаки…

P. S. “События” решили поинтересоваться у правоохранителей, на каком этапе сегодня расследование данного дела. Сотрудник Алуштинского горотдела милиции Роман Рябов сообщил, что по факту заявления Пицына возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 185 УК (“Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц”). Уже найдены конокрады, ими оказались жители села Маловидного — 18-летний юноша и ранее судимый мужчина. Обоим грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Что же касается хозяина бойни, то сейчас им занимаются бахчисарайские правоохранители.

Свое служебное расследование по данному факту пообещала провести и главный ветеринарный врач Крыма Мария Мирошниченко. “Мы направим туда ветеринарную милицию совместно с участковыми, чтобы выяснить ситуацию, — заявила она. — Животное может подвергаться забою только в том случае, когда есть ветеринарный документ, что оно клинически здорово. Таких документов у человека нет. Нет, это не убойный пункт — это преступление, которое совершается на частном подворье”.

P.s Когда это стало многим известно и зоозащита собрала много сведений,этим делом занялось ФСБ и положило конец этой банде…

Источник

drowsy_fly все записи автора

Когда поздней осенью 1920 года от Графской пристани Севастополя уходили корабли с остатками Донского казачьего корпуса, нередки были случаи, что казачьи кони бросались с берега в воду и плыли за ними. Не выдерживая этого зрелища, некоторые офицеры стреляли сначала в них, а потом стрелялись и сами…

Похожий сюжет про прощание белогвардейского офицера со своим конем есть и в известной советской трагикомедии “Служили два товарища”, где герой Владимира Высоцкого-Бруснецов так и не смог пристрелить своего верного Абрека, предпочтя пустить пулю себе в лоб…

.

Об этом спела группа “Любэ”, немного изменив стихотворение почти неизвестного поэта.

Уходили мы из Крыма

Среди дыма и огня.

Я с кормы все время мимо

В своего стрелял коня.

А он плыл, изнемогая,

За высокою кормой,

Все не веря, все не зная,

Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы

Ожидали мы в бою.

Конь все плыл, теряя силы,

Веря в преданность мою.

Мой денщик стрелял не мимо,

Покраснела чуть вода…

Уходящий берег Крыма

Я запомнил навсегда.

Их автор-Николай Николаевич Туроверов (1899-1972 гг.), белый офицер, участник Первой мировой, Гражданской, Второй мировой войн, поэт. В военных кругах русского зарубежья его стихотворения были популярны необычайно. Его называли “донским Есениным”.

Судьба его очень похожа на трагические судьбы сотен тысяч наших соотечественников, попавших в жернова Гражданской войны.

Родился Николай Туроверов в станице Старочеркасской. Его родители происходили из знатных казачьих родов, отец был судебным следователем. Закончил Каменское реальное училище, когда началась Первая мировая-окончил ускоренный курс Новочеркасского казачьего училища и поступил добровольцем в Лейб-гвардии Атаманский полк. Был четырежды награжден и четырежды ранен.

После развала армии вернулся на Дон, а дальше-недлинный крестный путь, закончившийся “Степным походом” и эмиграцией. Он был одним из последних из 50000-тысячного Донского корпуса П. Н. Врангеля, эвакуировавшегося из Крыма. На борт корабля его внесли тяжелораненого. Вместе с ним был его брат и юная казачка-жена.

Так начались 52 года эмиграции-сначала в Сербии, потом в Париже.

Его жизнь в Париже сложилась относительно благополучно: он работал в банке, был военным историком, хранителем музея Лейб-гвардии Атаманского полка. Еще в Сербии начал писать стихи, в которых главной темой была, конечно, подлинная ностальгия и попытки осмысления того трагического “исхода”.

С началом Второй мировой войны пошел сражаться в составе Иностранного легиона, ведшего бои в Африке. Умер в 1972 году и похоронен на знаменитом Сент-Женевьев-де-Буа.

Что это я сегодня о той Гражданской?

Да так, навеяло…

***

Мороз крепчал. Стоял такой мороз

Что бронепоезд наш застыл над яром,

Где ждал нас враг, и бедный паровоз

Стоял в дыму и задыхался паром.

Но и в селе, раскинутом в яру,

Никто не выходил из хат дымящих, –

Мороз пресек жестокую игру,

Как самодержец настоящий.

Был лед и в пулеметных кожухах;

Но вот в душе, как будто, потеплело:

Сочельник был. И снег лежал в степях.

И не было ни красных и ни белых.

***

Никто нас не вспомнит, о нас не потужит;

Неспешной водой протекают годы.

И было нам плохо и станет нам хуже, –

Покоя не будет нигде, никогда.

Да мы и не ищем спокойного года,

Да нам и не нужен покой :

Свобода еще с Ледяного похода

Для нас неразлучна с бедой.

***

В эту ночь мы ушли от погони,

Расседлали своих лошадей;

Я лежал на шершавой попоне

Среди спящих усталых людей.

И запомнил, и помню доныне

Наш последний российский ночлег,

– Эти звёзды приморской пустыни,

Этот синий мерцающий снег.

Стерегло нас последнее горе

После снежных татарских полей –

Ледяное Понтийское море,

Ледяная душа кораблей.

Всё иссякнет — и нежность, и злоба,

Всё забудем, что помнить должны,

И останется с нами до гроба

Только имя забытой страны.

***

Перегорит костер и перетлеет,

Земле нужна холодная зола.

Уже никто напомнить не посмеет

О страшных днях бессмысленного зла.

Нет, не мученьями, страданьями и кровью

Утратою горчайшей из утрат:

Мы расплатились братскою любовью

С тобой, мой незнакомый брат.

С тобой, мой враг, под кличкою «товарищ»,

Встречались мы, наверное, не раз.

Меня Господь спасал среди пожарищ,

Да и тебя Господь не там ли спас?

Обоих нас блюла рука Господня,

Когда, почуяв смертную тоску,

Я, весь в крови, ронял свои поводья,

А ты, в крови, склонялся на луку.

Тогда с тобой мы что-то проглядели,

Смотри, чтоб нам опять не проглядеть:

Не для того ль мы оба уцелели,

Чтоб вместе за отчизну умереть?

Источник

Станислав Минаков

30.03.2019

Конечно, в 1968 году замечательный фильм Евгения Карелова «Служили два товарища» мы смотрели не теми глазами, что сейчас, но невыносимые, показанные сострадательно сцены Белого исхода из Крыма потрясали нас и тогда. Занозой на всю жизнь в нас остался трагический эпизод с офицером, роль которого исполнил Владимир Высоцкий. Поручик Брусенцов видит с борта корабля своего плывущего вслед коня, и стреляется. Мне было девять лет, и я не знал тогда, что на эту сцену создателей фильма вдохновило стихотворение поэта-белоэмигранта Николая Туроверова, которое теперь можно считать его самым знаменитым произведением.

Уходили мы из Крыма

Среди дыма и огня;

Я с кормы все время мимо

В своего стрелял коня.

А он плыл, изнемогая,

За высокою кормой,

Всё не веря, всё не зная,

Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы

Ожидали мы в бою!

Конь всё плыл, теряя силы,

Веря в преданность мою.

Мой денщик стрелял не мимо —

Покраснела чуть вода…

Уходящий берег Крыма

Я запомнил навсегда.

Стихотворение 1940 года. Как видим, написано через два десятилетия после разлуки с Родиной. Написано с не отпустившей болью.

При жизни поэта вышло пять книг стихотворений: «Путь» (1928) и «Стихотворения» (1937, 1939, 1942, 1965), а также исторические очерки, издания (о Суворове, атамане Сирко, на смерть есаула Чернецова), статьи в газетах на русском языке: Pensée Russe («Русская Мысль»), Renaissance («Возрождение») и др. Многочисленны и неопубликованные рукописи Туроверова.

В России открыто начали читать поэта только в конце ХХ века. Но и сейчас издают Туроверова мало.

Племянник поэта Николай Александрович Туроверов рассказывает нам в частном письме из Лиона, где и проживает: «Мой дядя начал писать во время учебы в Каменске, но самые важные произведения создал с 1922 г. и до конца 1960-х гг. Он многое почерпнул из русской культурной жизни во Франции в период между двумя войнами (русские балеты, художники, литература…). После Второй мировой войны в среде русской эмиграции были разногласия по вопросам политического выбора, сделанного во время войны. К сожалению, творческая жизнь русской эмиграции постепенно затихла в 1960–1970-е гг. вместе с исчезновением первой волны русской эмиграции».

* * *

Родился Николай Туроверов 18 (30 по н.с.) марта 1899 г. в Старочеркасске, Всевеликое Войско Донское (ныне станица Старочеркасская в Ростовской области) в семье донского казака, судебного следователя. В конце 1902 г. семья переехала из Старочеркасска, где первое упоминание Туроверовых по данным ростовского архива отмечено с 1670 г., в Каменск. Биографы обращают внимание, что все члены семьи Туроверовых носили отчество «Николаевич». Николаем Николаевичем был и отец поэта. Мать, Анна Николаевна, была запорожских корней. Младший брат поэта, Александр Николаевич, родился в 1903 г.

Будущий поэт в три года был посажен на коня, с пяти — свободно ездил верхом. Семь классов гражданского образования получил в Каменском реальном училище. В 17 лет вольноопределяющимся ушел на фронт.

С 1917 г. после артиллерийской школы сражался с немцами в лейб-гвардии Атаманском полку в течение последнего года Первой мировой войны. Был быстро произведен в урядники, в сентябре 1917-го — откомандирован на Дон, чтобы в ускоренном порядке учиться на офицера. В качестве портупей-юнкера Туроверова зачислили в Новочеркасское военное училище. Был демобилизован после перемирия в Брест-Литовске (декабрь 1917 г.), вступил с братом в отряд есаула Василия Чернецова, командира и организатора первого белого партизанского отряда на Дону, которого за удаль и бесстрашие называли «донским Иваном-царевичем». Отряд Чернецова, состоявший преимущественно из учащейся молодежи, стал прикрытием Новочеркасска от красных атак и чуть ли не единственной действующей силой атамана А.М. Каледина. За неоднократное участие в боях юнкер Н. Туроверов был произведен в хорунжие. Чернецов погиб под станцией Глубокой в самом начале 1918 года.

Потом, с февраля по апрель 1918 г., был Степной поход: из Новочеркасска в Сальские степи под командованием походного атамана П.Х. Попова двинулось около двух тысяч штыков. Три четверти добровольцев составляли 17–18-летние юноши; казаки-фронтовики предпочитали отсиживаться дома. Воевать приходилось через каждые два дня из трех: отряд выдержал 28 боев за 80 дней. Воспоминания о Степном походе, конечно, тоже не оставят Туроверова: в 1931 г. в Париже он напишет, помянув и проходивший одновременно Ледяной поход генерала Л.Г. Корнилова:

Не выдаст моя кобылица,

Не лопнет подпруга седла.

Дымится в Задоньи, курится

Седая февральская мгла.

Встаёт за могилой могила,

Темнеет калмыцкая твердь

И где-то правее — Корнилов,

В метелях идущий на смерть.

Запомним, запомним до гроба

Жестокую юность свою,

Дымящийся гребень сугроба,

Победу и гибель в бою,

Тоску безысходного гона,

Тревоги в морозных ночах,

Да блеск тускловатый погона

На хрупких, на детских плечах.

Мы отдали всё, что имели,

Тебе, восемнадцатый год,

Твоей азиатской метели

Степной — за Россию — поход.

А вот трагичное, но и возвышенно-светлое, глубоко христианское стихотворение 1947 года:

Было их с урядником тринадцать, —

Молодых безусых казаков.

Полк ушёл. Куда теперь деваться

Средь оледенелых берегов?

Стынут люди, кони тоже стынут;

Веет смертью из морских пучин…

Но шепнул Господь на ухо Сыну:

Что глядишь, Мой Милосердный Сын?

Сын тогда простёр над ними ризу,

А под ризой белоснежный мех,

И всё гуще, всё крупнее книзу

Закружился над разъездом снег.

Ветер стих. Повеяло покоем.

И, доверясь голубым снегам,

Весь разъезд добрался конным строем,

Без потери, к райским берегам.

Андрей Ранчин, доктор филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, убедительно комментирует это стихотворение.

«Смерть казачьего разъезда от холода в заснеженном поле оборачивается в мире ином райским блаженством, “оледенелые берега” — ловушка, в которой оказался отряд, — как бы превращаются в высшей реальности в “райские берега”. Смертный снег — в то же время Господня риза. Урядник и двенадцать его казаков соотнесены с Христом и апостолами. Подтекст стихотворения — поэма Блока “Двенадцать”. Но Блок уподобил апостолам красногвардейцев — убивающих, Туроверов, его опровергая, сближает с учениками Христа казаков — умирающих».

Будучи уже подъесаулом, Туроверов бился за свою Россию не только на Дону и Кубани, но и в Новороссийске, и на берегах Сиваша под командованием генерала П.Н. Врангеля. Был ранен четырежды! В ноябре 1919 г. назначен начальником пулеметной команды Атаманского полка, позже награжден орденом св.Владимира 4-й степени.

В ноябре 1920 г. вместе с врангелевскими войсками покинул Россию.

Мы шли в сухой и пыльной мгле

По раскалённой крымской глине.

Бахчисарай, как хан в седле,

Дремал в глубокой котловине.

И в этот день в Чуфут-Кале,

Сорвав бессмертники сухие,

Я выцарапал на скале:

Двадцатый год — прощай, Россия!

Незадолго до крымского исхода Туроверов женился, и покидал Отечество с женой, красавицей-казачкой, медсестрой крымского госпиталя Юлией Грековой. Это происходило в первых числах ноября 1920 г. — среди 140 тыс. русских военных, в том числе 50 тыс. казаков. Его, раненого, внесли на один из последних пароходов в Севастопольском порту.

В 1926-м он напишет о крымском прощании:

Помню горечь солёного ветра,

Перегруженный крен корабля;

Полосой темно-синего фетра

Уходила в тумане земля;

Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,

Ни протянутых к берегу рук, —

Тишина переполненных палуб

Напряглась, как натянутый лук,

Напряглась и такою осталась

Тетива наших душ навсегда.

Чёрной пропастью мне показалась

За бортом голубая вода.

Тогда они не знали, что многие никогда не вернутся на Родину.

…Вспомню и свое семейное: дед моей супруги донской казак Андрей Амплеевич Сиротин, которому, как и «тиходонцу» Григорию Пантелеевичу Мелехову, привелось воевать и за красных, и за белых, смог вернуться из Турции после крымского исхода, но рассказов о тех скитаниях, как и о кровавой братоубийственной сече Гражданской войны, избегал.

* * *

Начались мытарства четы Туроверовых в эмиграции: сначала в лагере Лемнос (Греция), затем в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, где у них родился единственный ребенок — дочь Наталья.

Ирина Родина на сайте «Ростов-Дом» рассказывает: «После изнурительного морского путешествия казаки оказались на Лемносе. Формально это был предоставленный французами пересылочный лагерь для врангелевцев, фактически — большая, окруженная водой тюрьма. “Союзники” установили для русских строгий режим интернирования и обеспечили весьма скудное снабжение. Каждому казаку полагалось по пятьсот граммов хлеба, немного картошки и консервов. Жили в бараках и насквозь продуваемых палатках, без кроватей, матрасов и одеял. Собирать бурьян для растопки печек не разрешалось: казакам запретили ходить по острову, за этим строго следила французская охрана, в основном состоявшая из сенегальцев и марокканцев. К ним с радостью и рвением присоединилась греческая полиция. Многими овладевало отчаяние: ни родины, ни дома, ни работы, ни свободы. Резкое похолодание усугубило ситуацию — мужчины и женщины спали, не раздеваясь, в лагере начали зверствовать вши и чахотка. Самоубийства среди эвакуированных стали случаться все чаще. Одновременно люди искали противоядия от настигшего их ужаса. Одним из первых свидетельств несломленного духа стало строительство островной церкви — ее сколотили из ящиков и палаточной материи. Самодельный храм всегда был переполнен, а на службах пели казацкие хоры».

А в Сербии семья жила уже на небольшие заработки (рубка леса, сельскохозяйственные работы).

Наконец, друзья нашли Николаю Николаевичу место грузчика на парижском вокзале, и в декабре 1924 г. семья переехала во французскую столицу. Здесь разгрузку вагонов Туроверов совмещал с посещением лекций в Сорбонне.

Всегда верный своей заповеди «Пиши о том, что перенес / В крови, в слезах, — не понаслышке», Туроверов был замечен, о его дебютном поэтическом сборнике «Путь» одобрительно высказались крупные фигуры русской эмиграции. «Важно то, что у молодого поэта есть что сказать своего и что он находит часто свои образы и свои темы. В “казачьих” стихах Туроверова приятно чувствуется укорененность в родной почве», — так писал критик Глеб Струве, отмечая также «мужественное приятие мира и тяжелой беженской судьбы». Литературный дебютант удостоился похвалы поэта и критика Георгия Адамовича, отметившего пластический дар и «способность округлять, оканчивать, отделывать без манерности, — одним словом, чутье художника».

Ивану Бунину, который через пять лет получит Нобелевскую премию, приглянулась в Туроверове «неподдельная прямота, лишенная нарочитого упрощения».

Вспоминают, как на поэтическом концерте в Париже «совершенно незнакомые люди, видевшие Туроверова впервые, шли к нему, жали руку, со слезами на глазах целовали его».

В 1938-м поэт напишет о родном, живом в памяти:

А старики все у реки

Глядят толпой на половодье, —

Из-под Азова казаки

С добычей приплывут сегодня.

Моя река, мой край родной,

Моих прабабок эта сказка,

И этот ветер голубой

Средневекового Черкасска.

* * *

От участия в деяниях генерала П.Н. Краснова на стороне Гитлера Бог Туроверова уберег. Во время Второй мировой войны Н. Туроверов воевал с 1939-го по 1941-й годы в Африке в составе 1-го кавалерийского полка французского Иностранного легиона, которому посвятил поэму «Легион» (1940–1945).

Туроверов тогда писал жестко:

Нам всё равно, в какой стране

Сметать народное восстанье,

И нет в других, как нет во мне,

Ни жалости, ни состраданья.

Вести учёт: в каком году —

Для нас ненужная обуза;

И вот, в пустыне, как в аду,

Идём на возмущённых друзов.

А это — обращение Туроверова к Франции, 1938 г.:

Лучшие тебе я отдал годы,

Всё тебе доверил, не тая, —

Франция, страна моей свободы, —

Мачеха весёлая моя.

В начале 1930-х Туроверов поступил на службу в крупнейший парижский банк «Диас», в котором проработал почти четыре десятилетия, получив в конце карьеры медаль «За долгую и безупречную службу».

Ему от Бога было дано эмигрантской депрессии противопоставлять деятельный патриотизм. Многие свои дела он предварял любимым присловьем «Стой и не боись!».

И. Родина пишет: «Именно Туроверов взял на себя заботу о чудом сохранившемся при исходе из России архиве Атаманского полка. Он разыскивал новые материалы и документы, сам покупал их на аукционах и, в конце концов, открыл в собственной квартире музей полка. При музее атаманцев содержалась уникальная коллекция русской книги и старины, собранная генералом Дмитрием Ознобишиным и насчитывавшая свыше десяти тысяч томов и гравюр».

Туроверов стал составителем сборников «Казачьи песни» и «Наполеон и казаки». Последний считается библиографической редкостью. В 1937 г. поэт инициировал создание парижского «Кружка казаков-литераторов», а после войны — «Казачьего союза», который помогал донцам устроиться на чужбине: обзавестись новыми документами, поступить на работу, переехать в другую страну.

«Казачий союз» Туроверов возглавлял с 1947 по 1958 гг., редактировал газету с таким же названием. В 1954 г. он стал также одним из основателей журнала «Родимый край» и почти 20 лет был его редактором.

Николай Туроверов публиковался также в тиражных эмигрантских изданиях «Перезвоны», «Россия и славянство», «Современник», «Грани», «Новый журнал», альманахе «Орион», в послевоенных антологиях «На Западе», «Муза диаспоры», «Содружество».

Вспоминают, что парижане ахали на организованных Туроверовым выставках «Казаки», «Суворов», «Пушкин и его эпоха», «1812 год».

В 1965 г. Туроверов вышел на пенсию.

* * *

Я знаю, не будет иначе.

Всему свой черёд и пора.

Не вскрикнет никто, не заплачет,

Когда постучусь у двора.

Чужая на выгоне хата,

Бурьян на упавшем плетне,

Да отблеск степного заката,

Застывший в убогом окне.

И скажет негромко и сухо,

Что здесь мне нельзя ночевать,

В лохмотьях босая старуха,

Меня не узнавшая мать.

Литературовед прав: не признавшая сына мать-родина — навязчивый кошмар зрелого Туроверова. А родители поэта бесследно сгинули после его отъезда из России — то ли в лагере, то ли в ссылке. Следов их он так найти и не смог.

Нельзя оставить без внимания и стихотворение 1940 года «Пилигрим», как говорится, программное:

Мне сам Господь налил чернила

И приказал стихи писать.

Я славил всё, что сердцу мило,

Я не боялся умирать…

…

Господь разрушил отчий кров,

Испепелил мой край пожаром,

Увёл на смерть отца и мать,

Не указав мне их могилы,

Заставил все перестрадать,

И вот, мои проверя силы,

Сказал: «Иди сквозь гарь и дым,

Сквозь кровь, сквозь муки и страданья,

Навек бездомный пилигрим

В свои далекие скитанья,

Иди, мой верный раб, и пой

О Божьей власти над тобой.

Вот и своеобразное ритмизованное, с призрачной рифмой завещание поэта-казака Николая Туроверова, написанное еще в 1947 г.: «Не с сложенными на груди, а с распростертыми руками, готовыми обнять весь мир, похороните вы меня. И не в гробу, не в тесной домовине, не в яме, вырытой среди чужих могил, а где-нибудь в степи поближе к Дону, к моей станице, к старому Черкасску, на уцелевшей целине, меня в походной форме положите родного Атаманского полка. Кушак на мне потуже затяните, чтоб грудь поднялась, будто бы для вздоха о том, что все на свете хорошо… И сыпьте землю, не жалея: земля к земле и к праху прах! Мне положите в головах все то, что я писал когда-то, — чем жил во сне и грезил наяву… И крест из камня дикого поставьте, курганчик новый крепко утоптав, чтоб Дон, разлившись полою водою, его не смыл, а только напоил. И по весне на нем веселым цветом начнет цвести лазоревый цветок, приляжет отдохнуть, уставший от скитаний, бездомный чебрецовый ветерок».

Последние годы жизни поэт часто болел. Сказалась трудная жизнь и укус тропической мухи це-це во время «африканской войны». После перенесенной ампутации ноги Николай Туроверов скончался во французском госпитале Ларибуазьер 23 сентября 1972 г., похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, рядом с супругой, Юлией Александровной, ушедшей из жизни в 1950 г. Рядом с родителями покоится и дочь поэта Наталья (1921–1987).

И вот, если угодно, более позднее завещание поэта, вполне реализованное:

Всё тот же воздух, солнце… О простом,

О самом главном: о свиданье с милой

Поёт мне ветер над её крестом,

Моей, уже намеченной могилой.

Сетевой комментатор заключает: «Туроверов — это наша совесть.

Его стихи актуальны и сейчас. Россия так и не смогла выйти из гражданского противостояния. Только снизился его накал, что мерцает до сих пор и готов вспыхнуть как когда-то.

Творчество Туроверова — чистилище. Оно освежает душу и укрепляет разум. Наш долг перед этим мальчиком, искренне любившим свою Родину, дать вторую жизнь его стихам для оглохшего и приземлившегося от погони за прибылью потомства».

В постсоветской России благодаря стараниям архивиста Виктора Леонидова в 1995 г. вышел первый стихотворный сборник Туроверова, небольшой, а в 1999-м — второй, объемный — «Двадцатый год — прощай, Россия». Тиражами три и пять тысяч экземпляров соответственно.

Есть и организационные свидетельства почитания памяти поэта: на здании Каменского педагогического колледжа (в г. Каменск-Шахтинский установлена посвященная ему мемориальная доска. Открыта памятная доска и в станице Старочеркасской. Прошел посвященный Туроверову фестиваль «Я вернулся на Дон». Проводится фестиваль казачьей культуры «Туроверовские чтения». В честь Н. Туроверова в 1997 г. назван переулок в Ростове-на-Дону.

Не раз в новейшие времена ?