Корма для скота на 2015 год

* В расчетах используются средние данные по России

1. ВВЕДЕНИЕ

Все продукты питания сельскохозяйственных животных делятся на три основных категории: комбикорма, премиксы и различные смеси и концентраты, насыщенные витаминами (БМВК). Эти категории могут использоваться в рационе животных вместе, в определенных пропорциях, либо могут использоваться только комбикорма, в зависимости от финансового состояния фермерского хозяйства.

Комбинированный корм (комбикорм) – это смесь зернового сырья, продуктов с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов. Таким образом, он содержит основную часть необходимых для питания веществ. Тем не менее, для полноценного и здорового питания используются добавки и премиксы – обогатительные смеси биологически активных веществ микробиологического и химического синтеза, применяемые для повышения питательности комбикормов и улучшения их биологического действия на организм животных.

Основное назначение комбикорма – оптимизация рациона животных по энергии, протеину, макро- и микроэлементам, витаминам и биологически активным веществам в соответствии с нормами кормления.

В зависимости от назначения различают:

комбикорма для птиц

комбикорма для крупного рогатого скота

комбикорма для свиней

прочие (комбикорма для рыб, кроликов и так далее)

2. АНАЛИЗ РЫНКА

Характерной особенностью российского рынка комбикормов является его стабильный рост даже в условиях сложной экономической обстановке в стране. Рост рынка к 2020 году, по прогнозам экспертов, может составить пятикратный объем 2014 года. При этом отмечается тенденция к росту производства комбикормов для основных сельскохозяйственных животных и снижение спроса на корма для пушных зверей, лошадей, овец, что вызвано низкой востребованностью этих животных и сложностями их разведения.

В условиях западных санкций и российских контрсанкций, следуя политике импортозамещения, животноводство в России развивается ускоренными темпами – фермеры активно наращивают поголовье скота. Именно этот факт и является основных драйвером роста рынка кормов. Например, только в первом полугодии 2015 года российские производители поставили на рынок 1 млн тонн мяса животных и субпродуктов, что на 13,2% выше, чем показатель предыдущего года за соответствующий период. Производство мяса птицы увеличилось на 11,4%. Для сравнения, объем обрабатывающей индустрии за тот же период снизился на 4,5%.

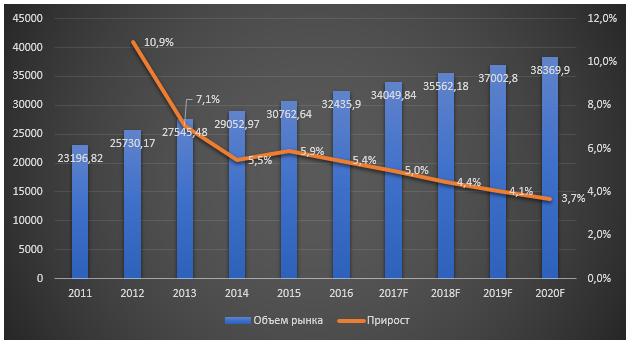

Рисунок 1. Динамика объема рынка комбикормов в России, в 2011 – 2015 гг., прогноз до 2020 года, тыс. тонн, %

Лидером по производству комбикормов (также, как и по производству скота и птицы на убой) стал Центральный ФО. В целом, российский рынок комбикормов оценивается экспертами в более чем 380 млрд рублей. При учете объема следует, однако, учесть значительную долю теневого сектора, показатели которого не отражаются в государственной статистике. Доля теневого сектора, по оценкам экспертов и участников рынка, может составлять 10-15% от объема официального производства.

Динамика сегмента премиксов в значительной степени соответствует динамике рынка комбикормов, поскольку в большинстве случаев они используются совместно. Рост сегмента премиксов в 2014 году составил 18%, а в 2015 году – 18,6%.

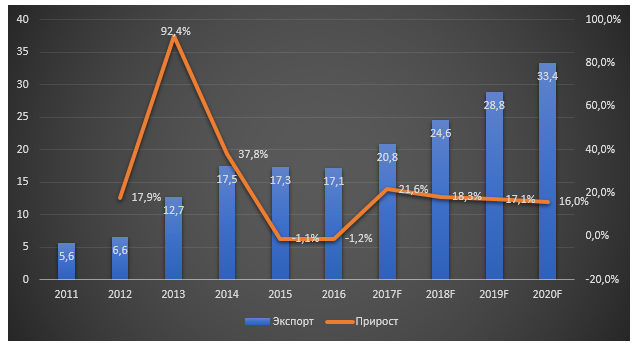

При этом отмечается увеличение объемов экспорта при снижении доли импорта, хотя последний все еще лидирует по объемам. Основной объем импорта приходится на страны Евросоюза, которые поставляют 53% от общего объема ввозимой продукции. Основная доля экспорта приходится на страны ЕАЭС – около 75,5% в денежном выражении. Остальной объем приходится на такие страны как Великобритания, Турция, Сербия, Азербайджан, Ирландия, Дания, Италия.

Рисунок 2. Объемы экспорта комбикормов из России, 2011 – 2015 гг., прогноз до 2020 года, млн долл., %

Рисунок 3. Экспорт по видам комбикормов по назначению, 2011 – 2015 гг., млн. долл.

Рынок растет также и в денежном выражении. Отмечается тенденция к постоянному повышению цен с некоторыми сезонными колебаниями. Стоимость премиксов в период с начала 2012 года до конца 2015 года выросла в четыре раза. Такой рост цен связан прежде всего с использованием импортных сырья и комплектующих, а также оборудования зарубежного производства.

На сегодняшний день в России работают порядка 720 производителей продуктов для кормления сельскохозяйственных животных, в том числе и ряд филиалов и дочерних компаний зарубежных производителей. Лидерами рынка являются крупные компании с полным производственным циклом – от выращивания агрокультур и производства комбикормов до реализации продукции животноводства – агрохолдинги. Такие предприятия самостоятельно обеспечивают себя кормами на 70-80%. Независимые производители комбикормов реализуют свою продукции преимущественно небольшим компаниям. Их доля составляет примерно 20% от общего объема рынка. В этом состоит отличие российского рынка от стран Европы, где преобладают именно независимые производители комбикормов. Доля же независимых производителей в России постоянно снижается, что объясняется недоверием холдингов к качеству продукции сторонних производителей, а также стремлением снизить затраты за счет использования собственных мощностей.

К одной из сложностей рынка игроки рынка относят государственное регулирование в сфере регистрации новых кормовых добавок. Данная сфера регулируется рядом приказов и постановлений:

приказ Минсельхоза от 01.04.2005 №48 о правилах государственной регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок; регистрация осуществляется на основании экспертизы Всероссийского государственного центра контроля качества и стандартизации лекарственных средств для животных (ВГНКИ)

приказ Минсельхоза от 08.08.2006 №222 о внесении изменений в приказ №48; введено обязательное ведение открытого реестра зарегистрированных кормовых добавок; процесс регистрации нового продукта составляет около шести месяцев

приказ Минсельхоза от 26.04.2010 №83 о бессрочной регистрации кормовых добавок; ранее срок регистрации составляет пять лет; этот шаг был воспринят участниками рынка как снижение давления на бизнес

постановление Правительства РФ №422 от 14.07.2006 о государственной регистрации кормов, полученных с использование генно-модифицированных организмов с последующими поправками; реестр содержит 128 наименований, количество которых постоянно сокращается

После запуска Таможенного союза вопрос регистрации добавок стал еще более острым. В 2010 году на его территории были утверждены единые ветеринарно-санитарные меры (решение КТС от 18.06.2010 №317). Несмотря на то, что, согласно этому постановлению, все страны-участницы Таможенного союза обязуются использовать единые нормы, до сегодняшнего дня вопрос интеграции все еще остается открытым – Россия, Белоруссия и Казахстан используют собственные технические регламенты и собственные государственные реестры. Таким образом, в российском реестре могут отсутствовать добавки производства Белоруссии и Казахстана, которые на территории страны все же продаются. Такая ситуация также негативно сказывается и на развитии экспорта. Российский реестр сегодня насчитывает 1893 зарегистрированных добавки, белорусский – 699, реестр Казахстана – 498 добавок.

Несмотря на многократные просьбы участников рынка об отмене регистрации смесей и комбинаций уже зарегистрированных добавок с непостоянным составом, то есть производимых под определенные запросы клиента (который, как правило, не готов ждать полгода), такое решение принято не было. В итоге, производители стали регистрировать только базовые смеси и БМВК.

Отмечается также затруднительность работы с реестром по причине многочисленных ошибок, допущенных чиновниками при ведении автоматизированной системы «Ирена». Например, продукция зарубежных производителей оказывается зарегистрированной как отечественная.

В среднем, затраты на регистрацию одного наименования кормовой добавки составляют 200-300 тыс. рублей, что для предприятий среднего бизнеса является большой суммой. Следует отметить, что приказ №48 не содержит определения «кормовая добавка», а ответ о необходимости регистрации новой категории можно получить только в Россельхознадзоре. Срок рассмотрения запроса – до 30 дней. Таким образом, можно сделать вывод о ряде бюрократических препятствий для более активного развития рынка.

Рисунок 4. Структура ассортимента кормового рынка, % (данные SoyaNews)

Рисунок 5. Структура рынка кормовых добавок по стране производства, ед., % (данные SoyaNews)

К основным проблемам рынка можно отнести:

высокую чувствительность рынка к изменениям в зерновой отрасли

снижение платежеспособности как покупателей кормов, так и покупателей мяса, что приведет к ужесточению конкуренции и снижению рентабельности производства

строительство собственных производств животноводческими предприятиями

снижение доступности кредитных ресурсов

уменьшение объема государственной поддержки

недостаточное производство масличных и зернобобовых культур в России

упадок отечественной микробиологической промышленности

низкий уровень технического оснащения отечественных производителей, дефицит отечественного оборудования и высокие затраты на модернизацию основных фондов

дефицит квалифицированных кадров

несоответствие географии производства территориальному размещению основных потребителей

низкое внимание к разработкам и внедрению новых технологий производства

Денис Мирошниченко

(c) www.openbusiness.ru – портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

25.04.2017

4801 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 294955 раз.

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал

Другие статьи по теме:

Источник

Кормовые парадоксы и как накормить скотину, не разорившись на покупке провианта для животных

Сергей Викторович Галкин, наставник Детской школы фермера на портале AGRO XXI, рассуждает об особенностях кормозаготовок и дает несколько полезных советов, которые помогут оптимизировать кормление сельхозскота.

«Сейчас, в конце зимы – начале весны, особенно хорошо видно, как мы запасались кормами для нашей живности прошлым летом.

Если почитать летние сводки по кормоуборке, то видим сущую благодать – хозяйства бодро рапортуют о заготовке двух, трех, а то и пяти норм кормов на каждую имеющуюся рогатую голову. А если посмотреть сейчас – в начале весны?

Опять же по сводкам, повсеместно, на каждой ферме надои упали по сравнению с летними практически раза в два. И это при том, что переработчики, молзаводы зимой всегда закупочные цены на молочко увеличивают на 30 – 50 – 70%, берут молочко очень охотно! Многие молзаводы зимой недогружены свежим молочком – вот тут бы животноводам и разбогатеть…

Только вот отчего падают надои, ежели кормов, прямо сказать, невпроворот? Или нормы заготовки попались какие-то ненормальные?

Конечно, самые грамотные могут возразить, что мол отелы планируются на зиму под большое молоко именно летом. Так если продавать молоко проще, дороже, выгоднее зимой, а кормов по докладам полно, значит, надо и отелы перепланировать, чтобы максимум молочка был зимой, соответственно, и прибыли от продажи молочка зимой у хозяйства будут значительно выше.

Вот и нашей Детской школе фермера портала AGRO XXI эти кормовые парадоксы очень интересны!

Ну, не будем отнимать хлеб у крупных специалистов крупных сельхозпредприятий, агрохолдингов, а посмотрим на потребности, возможности и способности КФХ и ЛПХ.

Как правило, и КФХ, и ЛПХ ассортиментом кормов, набором питательных веществ своих питомцев не балуют.

Если поголовье небольшое, то основной корм – это помои: отходы с кухни и отходы с огорода. Что ж, такой вариант кормления – помоями – неоднократно опробовался и на людях с положительным результатом во времена войн и всяческих катастроф. Люди выживают, стало быть, выживет на отходах и скотина. Но вполне возможно и людям, и скотине, отказавшись от помоев, питаться нормально, сытно и комплектно, сбалансированно – энергия, белок, витамины, минералы.

Как правило, основные выращиваемые или заготавливаемые самостоятельно корма в малых хозяйствах – это сено, картошка, иногда кабачки и тыквы. Разберемся детально.

Сено

То, что заготавливают мелкие хозяйства, да зачастую и крупные, даже сеном назвать сложно – это сушеный бурьян, сорняки, которые романтично называют разнотравьем.

Если на сено косятся неподходящие, неправильные травы, то это минус 50% питательности от возможной.

Если травки косятся позже, чем положено, то это еще минус 30-50% питательности.

Если травки плохо высушены, плохо хранятся, то это еще минус 50% питательности.

Вот и получается, что сена в тоннах вроде много, вроде пять норм, а по факту, по питательности – пустота: ни энергии, ни белка, ни витаминов, ни минералов в необходимых живности количествах.

Картофель

Более всего в картофеле энергии, а вот белка, минералов, витаминов, особенно в вареном, который как правило и дается скотине, мизер.

Если картофеля давать много, досыта, то это дает прибавку веса, но в основном за счет жира. А жирные тушки, даже поросячьи, сейчас не в чести, спрос в основном на тушки мясные.

Кроме того, ожирение любой живности ведет к снижению репродуктивных качеств – матки плохо покрываются, самцы не справляются со своими обязанностями, у домашней птицы падает яйценоскость.

И главное, согласно статистике, урожайность картофеля в наших малых хозяйствах 1,4 кг с квадратного метра, 140 кг с сотки, то есть ниже плинтуса: выращиваем корм минимального качества с минимальной урожайностью. А поскольку в ближайшее время малые хозяйства при выращивании картофеля будут использовать одни и те же земельные участки без введения севооборотов, плодосмена, будут использовать свой старый семенной материал, то однозначно урожайность расти не будет, несмотря на старательные унавоживание и рыхления.

Возможно, для некоторых это новость, но существуют специальные кормовые культуры, специальные кормовые сорта, специальные технологии заготовки и хранения этих самых кормовых растений.

Важно, что использование этого богатства возможно не только в агрохолдингах с кучей техники, но и в малых хозяйствах, на малых земельных участках, как с малой механизацией, так и вручную.

Например. Как-то давно не слышно о наших успехах в выращивании и использовании кормовой свеклы.

А культурка-то для живности замечательная! Даже в полевых условиях может давать более 1 300 центнеров с гектара – это в 10 раз выше наших картофельных достижений.

Кормовые свеколки вырастают до 10 – 12 кг. И ранее превосходили по размерам, по урожайности и свеклу столовую, и даже свеклу сахарную.

Но сейчас свекла сахарная обошла кормовую по всем параметрам: по величине корнеплодов – вырастают до более пудовых размеров – до 17 – 18 кг; по урожайности – в полевых условиях получают более 1 700 центнеров с гектара, то есть 17 килограммов с квадратного метра; по содержанию сухого вещества, питательных веществ превосходит кормовую в 2 раза, а также значительно превосходит по устойчивости к болезням и вредителям.

Наша скотинка, они не как мы – они не формалисты. Поэтому даже если на свекле написано, что не кормовая, а сахарная, все равно едят с удовольствием, им главное побольше и побольше питательных веществ. Особенно сахарная свекла пользительна для лактирующей живности – овечек, козочек, коров, кормящих потомство крольчих и свиней. Молока от сахарной свеколки становится больше, увеличивается содержание жира и белка.

Еще более забытая нами кормовая культура – кормовая капуста. В полевых условиях дает до 800 – 1 000 центнеров с гектара, то есть до 10 килограммов с квадратного метра.

А вот уже хорошо известные, но, увы, редко используемые в малых хозяйствах кормовые травы:

– люпин, урожайность до 800 – 1 000 центнеров с гектара – до 10 килограммов с квадратного метра,

– люцерна, урожайность до 800 – 1 000 центнеров с гектара – до 10 килограммов с квадратного метра,

– козлятник, урожайность до 800 – 1 000 центнеров с гектара – до 10 килограммов с квадратного метра,

– сахарное сорго, урожайность до 2 000 – 2 500 центнеров с гектара – то есть до 25 килограммов с квадратного метра,

– амарант, урожайность до 2 000 – 2 500 центнеров с гектара – то есть до 25 килограммов с квадратного метра.

Добавим, что эти высокоурожайные и высокобелковые травки являются замечательными сидератами. Даже если мы надземную часть скашиваем перед цветением на корм, все равно они замечательные сидераты, ибо подавляют сорняки, поднимают микроэлементы из глубоких, до 5 метров, слоев почвы.

По массе корневая система практически равна надземной части, а значит насыщает почву органикой, структурирует, улучшает воздухопроницаемость, а люпин, люцерна, козлятник, являются азотфиксирующими – еще и насыщают почву азотом.

Все указанные кормовые травки – замечательные предшественники для любых овощных, зерновых и технических культур.

Кроме того, в качестве зеленого сочного корма можно использовать и зерновые культуры в виде зеленой массы в фазе восковой спелости. Хорошие сорта, хорошие семена, позволяют выращивать до 150 центнеров зерна с гектара и до 800 центнеров с гектара зеленой массы.

А для уборки зеленой массы с зерном в восковой спелости, с питательностью 0,5 – 0,7 кормовых единиц, совсем не требуются дорогущие зерноуборочные комбайны ни на малых сотках, ни на сотнях гектаров.

Как известно, летом коровка съедает, должна съедать, 60 – 80 кг зеленого корма в день, то есть 80 кг х 365 дней = 29 200 кг за год. Этого без всяких концентратов достаточно, чтобы получать от коровы, в зависимости от генетического потенциала, 5 – 7,5 тонн молока за лактацию.

Если принять усредненную урожайность вышеперечисленных кормовых культур в 8 кг с квадратного метра, то для полного обеспечения одной крупной рогатой молочной головы, потребуется засеять кормовыми культурами всего 3 650 квадратных метров, то есть 36,5 соток.

А если учесть, что приведена урожайность кормовых культур в полевых условиях, а урожаи на малых участках (за счет лучшего ухода, за счет более высокой агротехники), как правило, могут быть на 30-50% выше, то и площадь под кормовые культуры потребуется еще меньше.

Вывод: на наших малых участках тоже вполне можно заниматься животноводством!

Кормовые культуры способны обеспечить ваших питомцев всем необходимым количественно и по питательному составу.

Выращивая всего 3-4 вида этих кормовых культур, можно обеспечить и КРС, и МРС, и свинок, и птицу всеми необходимыми питательными веществами, в первую очередь, белком. Из сортов этих кормовых культур можно выбрать подходящие для выращивания и на наших жарких югах, и в центре, и на дождливом западе или Дальнем востоке.

Да, кормовым культурам тоже требуются забота и уход, соблюдение технологий выращивания, заготовки, хранения, но себестоимость таких кормов в разы ниже концентратов при более высокой усвояемости и эффективности. Коль скоро мы ценим наших буренок и кур, так зачем же кормить их помоями, когда можно кормить даже с маленьких участков деликатесами и получать от них деликатесные продукты для нас!»

(Автор: Сергей Галкин).

Источник